2025年8月31日に、第46回Webライティング能力検定の試験が行われました。

私もライティング技術の向上のために受験しまして、初挑戦だったのですが無事に1級合格することができました。

1級の合格率はおよそ20~30%とされていますが、実はきちんとした準備をすればWebライティングが全くの未経験であった筆者でも合格できるくらい手軽な検定でもありました。

そこで今回は、Webライティング検定の攻略法について紹介していきたいと思います。

・これからWebライティング検定を受ける人。

・検定に挑戦しようか迷っている人。

目次

1. Webライティング能力検定とは?

Webライティング能力検定とは、文字通りWebライターとしての基礎能力や知識を測る試験のことを言います。

日本Webライティング協会が主催しており、2012年から始まって今までに5000名以上が受験しています。

Webライターを目指す未経験の方などに特におすすめな資格で、Webライターとして必要な知識やスキルを効率的に身につけることができたり、こうした資格を通してクライアントからのスカウトや仕事の受注につながることもあります。

2. 具体的な試験内容と効果的な勉強方法

試験はマークシート方式で、4つの選択肢から問題文で示されたものを選ぶことになります。

試験時間は90分となります。

例題)次の慣用句から正しい解釈を一つ選べ。

①情けは人のためならず=他人に情けをかけてはならない。

②AはBの敵ではない=Bは強すぎて、弱いAでは相手にならない。

③役不足:その人にとって役目が重過ぎる。

④他山の石にする=お手本としてそのまま見習う。

(答え)②

- 日本語能力(12問)

- Webライティングの基礎知識(12問)

- コピーライティング、メールライティングの知識(16問)

- SEO(検索エンジン最適化)の知識(16問)

- 一般常識、法律、炎上対策(16問)

- ミニ論文(16点満点)

→テーマは「Webライティングに関する何か(当日まで分からない)」

文字数は200~300文字(句読点含む)

これら6つの課目からテストを行い、合計88点満点で得点数に応じた資格を与えます。

- 80~88点…1級

- 70~79点…2級

- 53~69点…3級

- 52点以下…資格なし

・選択肢問題から72点が出題。

・ミニ論文だけは筆記の論文試験で、配点は16点。

→合計80点以上で1級合格。

・試験時間は90分。

2.1 選択肢問題の勉強法&攻略法【練習問題をとにかく解こう!】

前述の通り、選択肢問題からは72問出題されます。

- 日本語能力から12問

- Webライティングの基礎知識から12問

- コピーライティング、メールライティングの知識から16問

- SEO(検索エンジン最適化)の知識から16問

- 一般常識、法律、炎上対策から16問

これらの勉強法はただ一つ。テキストを読んで練習問題を解くことです。

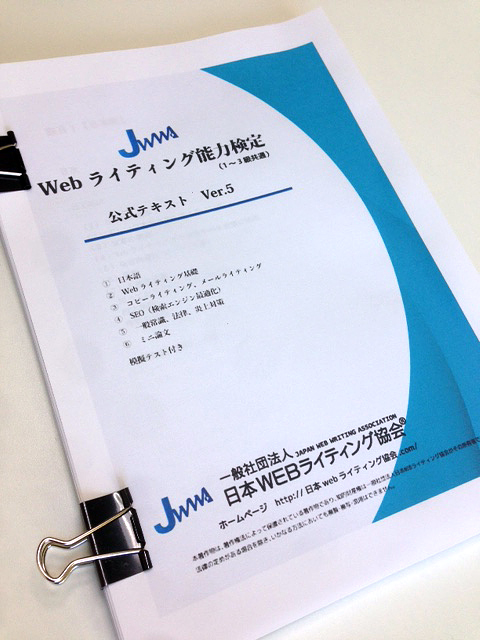

検定に申し込んだ人には全員、メールで公式テキストが送られてきます。120pほどで全て読むにはなかなか面倒くさい教科書ですが、何より重要なのは中にある練習問題を解くことです。

というのも、私が今回受けた実際の試験問題には、公式テキストの練習問題として登場していたものと全く同じ問題がたくさんあったからです。

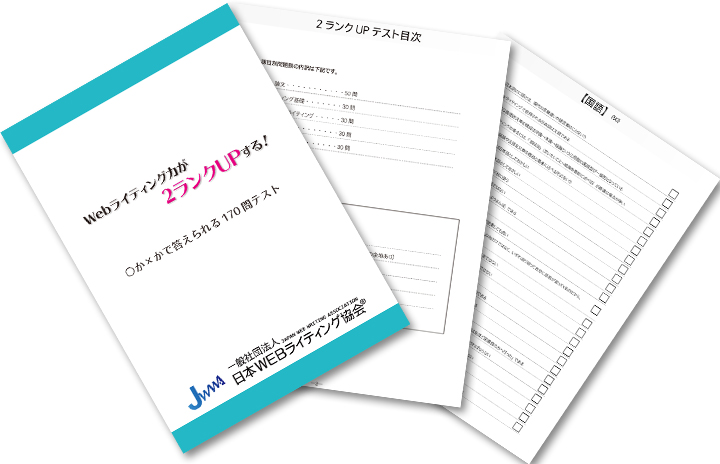

ですので、すらすらと答えが出るくらいに練習問題を繰り返すと効果的でしょう。また、公式テキストに登場する練習問題だけではなく、同じく応募者に送られてくる「Webライティングが2ランクUPする問題集」も重要です。

どちらも、少なくとも2週はできると1級合格には安心でしょう。

2.2 ミニ論文の勉強法&攻略法【論文添削にAIツールを活用しよう!】

ミニ論文の審査基準は「いかに自身の考えを明確に、分かりやすく述べているか」です。漢字の間違いや文字の上手下手は問われないので、分からなければひらがなで書いても大丈夫です。

効果的な勉強法は何より、実際に書いてみるのが手っ取り早いです。200文字程度なので、文章を書くのが不慣れな人は1日1枚コツコツと書いて慣れていくことが重要です。

また、書いた際には、あとで自分の文章を添削してみることも必要不可欠です。とはいえ、どこがどのように間違っているのか自分自身で見つけるのは相当大変でしょう。

そこで私は、chat GPTといった生成AIツールに自分の文章の添削をしてもらいました。

実際の使用例はこのような感じです。

〈chat GPTへの命令文〉

webライティング能力検定でのミニ論文試験の対策を目的として、あなたには今から投稿する論文の添削をおこなってもらいます。

論文のテーマを指定し、それから私が書いた論文を投稿します。あなたは、どの部分をどのように添削したのかを解説してください。文字数は200文字以上300文字以内です。(句読点含む)

添削の際の評価の基準は以下の通りです。また、この基準から100点満点で評価してください。

・基本的な論文の書き方として正しいか。

・自分の考えを明確に、分かりやすく述べられているか。

〈指定した論文のテーマ〉

webライティングを行ううえで、重要なこととは何か。

〈添削してもらう論文〉

WEBライティングを行ううえで重要なことは、オリジナリティのある内容の記事を書くことだ。どれだけ丁寧に調べて書こうとも、その内容が他と似通っているのならば、読者を惹きつけるような記事にはならない。今までにない独創性のあるコンテンツを提供することで、人々に人気のある記事、ひいては理想なライティングにつながる。また、近年はAIを用いて誰でも簡単に記事を書くことができるため、今後のWEBライティングではオリジナリティのある内容をつくっていくことがより一層求められていくだろう。そのためには、日頃から多くの情報に触れていくことを心掛けていくべきだ。

〈chat GPTからの回答・添削の解説〉

本文は主張が明確で一貫しており、論文の体裁も概ね整っています。ただし「理想なライティング」という表現は不自然で、「理想的なライティング」と修正すると適切です。また「オリジナリティ」という言葉を繰り返し用いているため、冗長な印象を与えかねません。「独自性」「創意工夫」と言い換えることで文章に厚みが出ます。さらに結論部分の「日頃から多くの情報に触れていくべきだ」を「幅広い知識を蓄積し、自分の視点を磨く努力が不可欠だ」と具体的にすると説得力が増します。以上の改善で、主張の鮮明さと論理性が高まり、より完成度の高い論文となるでしょう。

〈添削解説をもとに、chat GPTが書き直したお手本〉

WEBライティングを行ううえで重要なことは、独自性のある記事を書くことである。どれだけ丁寧に調べて執筆しても、その内容が他と似通っていれば読者を惹きつける記事にはならない。今までにない発想や工夫を取り入れたコンテンツを提供することで、人々に支持される記事、ひいては理想的なライティングにつながる。また、近年はAIを活用して誰でも容易に記事を作成できるようになったため、今後はますます独自性が求められるだろう。そのためには、日頃から幅広い情報に触れ、自らの視点を磨く努力が不可欠である。

このように、chat GPTといったAIツールはかなり詳しく添削・解説してくれます。こうした便利なツールを活用して勉強していくことを通して、私はミニ論文に慣れていきました。

ちなみに、私が受けた第46回Webライティング検定試験でのミニ論文のテーマは「Webライティングを行ううえで重要なことは何か」というものでした。

ですので、テーマは当日まで不明であるとはいえ、およそ似たようなテーマになるかと思われます。ミニ論文を攻略するためには、事前にある程度は書くことを決めて覚えておくことも有効かもしれません。

2.3 必要な勉強時間

Webライティングに関してまったくの初心者だった筆者は、毎日2時間ほどの勉強時間でおよそ2週間の勉強期間を設けて1級に合格しました。

ですので、Webライティングに慣れている人であれば1週間ほど時間があれば十分に1級は狙えるでしょう。

・選択肢問題は練習問題を繰り返し解く。

・ミニ論文はchat GPTに添削してもらいながら練習する。

3. 実際に受けてみた感想

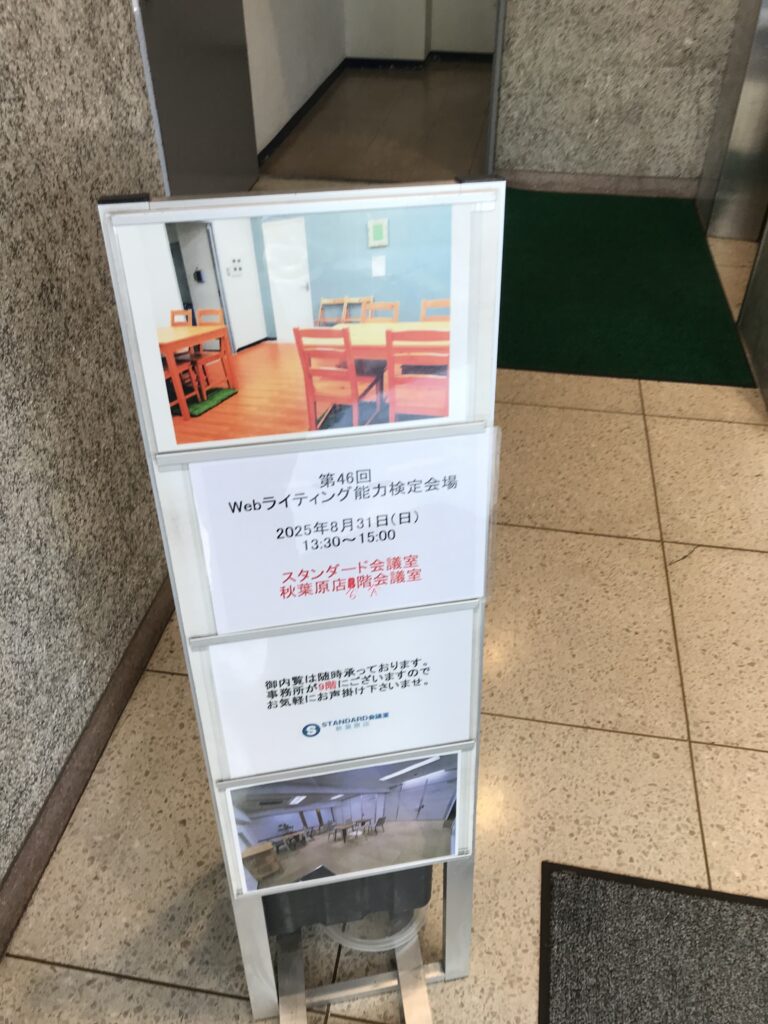

第46回Webライティング検定試験は、全国様々な都市で実施されます。筆者は東京会場で受験しました。

受験者には、様々な年齢の人がいたようでした。ご高齢の方から、大学生くらいの若者、女性も男性も様々な属性の人々が試験に参加していました。

また、実際の試験会場自体もそこまで厳格な雰囲気ではなく、非常に落ち着いてテストを受けやすい空気でした。(試験開始ギリギリまでスマホを見ていた人もいたくらい。というかそもそもスマホの電源を切るような指示もされない)

ですので、もしも受けるのでしたら、そこまで気を張り詰めて戦々恐々としながら受けることも無いと思います。落ち着いて、自分のペースで試験を受けていきましょう。

また、問題の難易度自体も、ちゃんと公式テキストを読んでいれば簡単な問題ばかりです。きちんと勉強すれば、確実に1級は取れるレベルですので、しっかりと事前に準備することが一番大切だと思います。

4. まとめ

これまで様々なことについて紹介してきましたが、Webライティング検定で1級を取るために重要なことは大まかに分けて次の3つです。

- 練習問題を何度も解く。

- ミニ論文の練習と添削を繰り返す。

- 毎日コツコツと、充分な勉強時間を確保する。

これさえ守っていれば絶対に受かるというものではありませんが、けれども1級に合格するためには確実に必要なことでしょう。

これからWebライティング検定を受けようという方にとって、今回の情報が少しでも助けとなることを祈っております。それでは、ここまで読み進めていただき本当にありがとうございました。

コメント